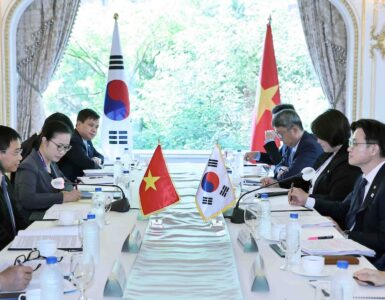

또 럼(Tô Lâm) 베트남 공산당 서기장이 내달 북한을 방문할 것으로 알려졌다. 이번 방문이 성사되면 베트남 최고지도자의 북한 방문은 2007년 이후 18년 만이다.

이재명 정부 출범 이후 첫 방한 외국 귀빈이기도 했던 또 럼 당 서기장은 남한과 북한을 잇달아 방문하는 기록을 남기게 된다.

베트남의 대나무 외교, 그리고 변화

또 럼 당 서기장의 이러한 행보는 베트남 고유의 ‘대나무 외교’를 연상시킨다. 베트남 ‘대나무 외교’는 2016년 응우옌 푸 쫑(Nguyễn Phú Trọng) 당시 베트남 당 서기장이 ‘국부(國父)’ 호찌민(Hồ Chí Minh)의 독립·혁명 노선에서 비롯된 외교 전통을 계승하며 본격적으로 개념화하고 활용하기 시작했다.

‘대나무처럼 뿌리는 확고하지만, 몸은 유연하고, 정신은 강직하다’는 의미로, 원칙은 지키되 상황에 맞게 유연하게 조정하는 베트남식 실용 외교 전략이다. 이는 단기적 대응이 아니라 중장기 국가 발전을 위한 ‘지속 가능한 생존 전략’이라 할 수 있다.

2024년 5월 당 서기장으로 선출되면서 베트남 권력 서열 1위에 오른 또 럼은 공안 출신으로, 다소 경직된 안보 중심의 접근을 강화하고 있다는 평가를 받고 있다. 그러나 현재 베트남이 직면한 복잡한 과제를 헤쳐 나가기 위해서는 오히려 ‘균형과 유연’의 대나무 외교가 필요한 시점이다.

하지만 또 럼 체제에서 ‘대나무 외교’는 시험대에 올랐다. 과거 ‘대나무 외교’가 ‘민족적 자율성’의 상징이었다면, 현재는 ‘강대국 눈치 보기’라는 비판도 제기된다. 중국과 미국 사이에서 균형이 무너지고 중국 쪽으로 기울면서 미국의 신뢰가 약화됐다는 분석이다. 도널드 트럼프 대통령과의 관세 협상을 신속하게 타결했지만, 결과는 기대에 미치지 못했다는 평가도 있다.

한때 ‘차이나 플러스 원’ 전략으로 각광받았던 베트남의 매력이 약해졌다는 인식이 확산하면서 글로벌 기업들은 공급망 다변화를 재검토하기 시작했다. 미국의 ‘자국 중심주의’ 역시 영향을 미치고 있다. 아세안(ASEAN) 지역 내 리더십도 약화됐다는 지적이 나온다. 인도네시아·필리핀 등이 남중국해 문제에서 적극적인 태도를 보이는 반면 베트남은 상대적으로 소극적이라는 이유에서다.

결국 또 럼 체제의 대나무 외교는 ‘균형’이라는 이상과 ‘강대국 압력에 흔들리는 현실’ 사이의 모순을 안고 있다고 할 수 있다.

한국과 북한 사이, 중립적 중재자 가능성

베트남은 남북한 모두와 수교한 몇 안 되는 국가다. 한국과는 1992년 수교 이후 전략적 동반자 관계를 구축했고, 북한과는 사회주의 국가 간 전통적 관계를 이어오고 있다. 특히 베트남과 북한은 1950년 1월 31일 외교관계를 수립했으며, 수교 75주년인 올해를 ‘친선의 해’로 선포했다.

베트남에게 한국은 안정적 투자·기술 협력 파트너로, 경제 성장과 공급망 전략에 필수적 존재다. 반면 북한은 실질적 이익은 크지 않지만, ‘사회주의 정통성 연대’라는 동지적 의미가 있다. 다만 북한과의 경제 교류는 국제 제재로 차단되어 있고, 정치적 영향력도 미국·중국 변수에 크게 좌우된다. 이번 또 럼 당 서기장의 방북이 주목받는 이유다. 북한 김정은 위원장이 최근 중국에서 다자 외교를 본격화한 것도 배경 요인으로 작용하고 있다.

우리로서는 베트남이 다시금 ‘한반도 평화 프로세스의 외교 플랫폼’이 될 수 있을지 기대해 볼 수 있다. 비록 결실 없이 끝났지만, 2019년 하노이 북미 정상회담 경험은 베트남이 한반도 평화 과정에서 ‘중립적 중재자’이자 ‘대화의 무대 제공자’가 될 수 있음을 보여준 사례였다. 베트남은 남북한 사이에서 균형자적 위치를 점할 수 있는 경험과 역량을 갖추고 있다.

장기적으로 한국–북한–베트남 3각 협력도 가능하다. 한국 기업의 베트남 투자 확대는 북한 개방 시 베트남을 경유한 투자·생산망 구축으로 이어질 수 있다. 즉, 한국의 자본과 북한의 노동력, 그리고 베트남의 경험이 결합해 새로운 협력 모델을 만들 수 있다는 시나리오다.

베트남의 광범위한 FTA 활용

그보다 현실적인 차원에서는서 한국과 베트남이 더 긴밀한 협력을 모색할 필요가 있다. 두 나라 모두 대미 수출 의존도가 높고, 최근 미국으로부터 전례 없는 통상 압력을 받고 있다. 현실적으로 양국 모두 중국의 ‘희토류’처럼 미국에 맞설 무기가 없기에 당장은 순응할 수밖에 없는 상황이다. 그러나 장기적으로는 미국 의존도를 줄이는 전략적 준비가 필요하다.

한국으로서는 베트남이 체결한 광범위한 자유무역협정을 활용할 만하다. 베트남은 2019년부터 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 원년 멤버로 참여해 뒤늦게 가입한 한국보다 우월한 혜택을 누리고 있다. 또한 EVFTA·UKVFTA의 조기 발효에 따른 이점도 크다. 아세안(ASEAN) 회원국으로서 아세안플러스원(ASEAN+1) FTA(중국·일본·호주·뉴질랜드·인도·한국)에도 직접 당사자로 참여하고 있다.

내달 또 럼 당 서기장의 방북이 성사될지, 또 어떤 메시지가 나올지 주목된다.

이성주

Founding Editor

댓글 작성